先前我們了解當投資組合落後預期路徑,小幅增加投資金額是實際可行,可以提高達成累積目標金額的機率,雖然效果不如大幅增加投資金額。那麼我們如果不改變投資金額,透過調整資產配置的方式,可以加速達成累積目標嗎?今天讓我們來繼續閱讀西班牙巴塞隆納 IESE 商學院的金融學教授哈維爾‧埃斯特拉達 (Javier Estrada)2019年在Journal of Financial Planning發表的一篇文章,Managing to Target:Dynamic Adjustments for Accumulation Strategies,讓我們了解變更資產配置的動態調整策略是否有助於累積資產目標。

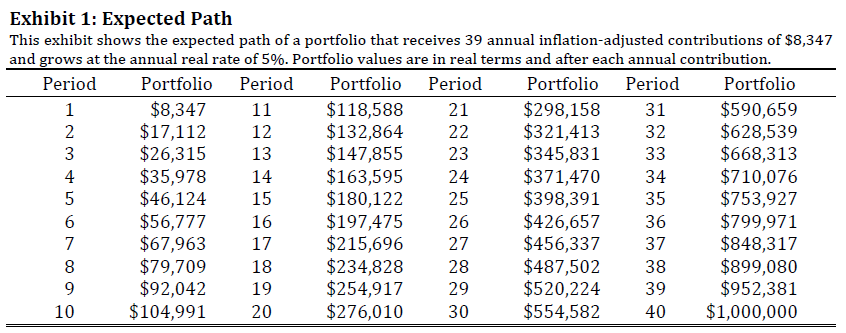

一樣,首先我們假設有一位25歲正在累積退休金的人,他的目標是在40年後退休,並且目標是存到一百萬元,預期投資組合年度報酬率為5%,那麼每年底只要將收入投入該投資組合8347元,投入39次,在最後一年將可以獲得100萬元,整個預期的資產累積路徑如下:

上述的方式是使用定期投入當年度實質購買力8,347元的靜態定期投資策略(stick to the plan,以下簡稱S2P),沒有進動態調整,接下來我們將使用資產配置策略的累積方式(Asset Allocation,以下簡稱AA),這個動態調整策略類似定期定額,與S2P每年投入的金額一樣,但是每五年年底比對一下累積的資產價值是否有符合靜態定期投資策略的目標,也就是上表,如果沒有達到那麼明年就調整資產配置增加股票的比例(減少債券的比例),如果超過目標就減少股票的比例(增加債券的比例)。

一樣也使用淨現值(NPV)的方式,與S2P的策略進行比較。

AA對於資產配置的股債比每五年調整一次,調整的幅度方式,如下表示:

S2P:靜態投資策略

AA1:以靜態投資策略的路徑為目標,增加減少的股債比控制在10%以內

AA2:以靜態投資策略的路徑為目標,增加減少的股債比控制在20%以內

AA3:以靜態投資策略的路徑為目標,增加減少的股債比控制在30%以內

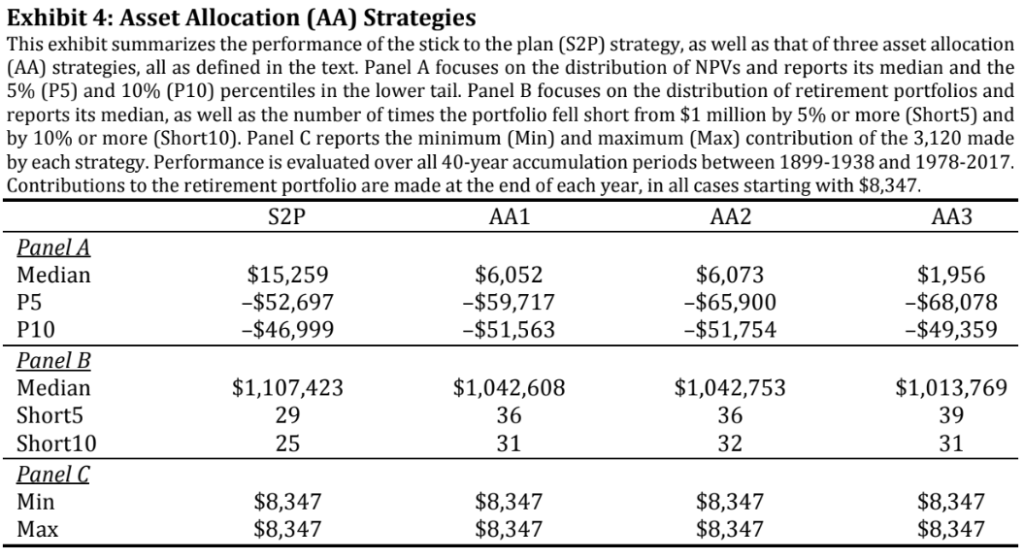

本文投資組合以股票標普500,美國10年期債券,股票與債券比為60比40,使用1900年至2017年的歷史數據進行模擬,每次使用39年的數據,因為1900–2017有118年,就能得到80組樣本,每個策略將可以獲得80個NPV,結果如下:

Panel A表示的是NPV的中位數,我們可以看到S2P的NPV中位數最高,表示在折現後的價值衡量下,S2P表現最佳。

再看看Panel B,表示的是資產累積40年後的投資組合價值中位數,與Panel A 呼應S2P是最高值,再看看Short 5 與 Short 10,這分別表示的是資產累積40年後的投資組合價值少於目標值100萬元5%與10%的次數,也就是說是資產累積40年後的投資組合價值少於95萬元與90萬元的次數。

看看S2P的欄位,這是獲得最好的成果,與其他AA1、AA2、AA3相比,資產累積40年後的投資組合價值少於95萬元的次數從29次增加至39次,可以發現AA的方式並未提高達標機率,反而表現更差。這個情況文中另外提到,如果把五年調整資產配置的頻率改為每年,那麼情況會更差,所以縮短變更資產配置的頻率,不會有更好的效果。

最後看看Panel C,這裡Min表示的是該策略某次最少投資的金額,Max表示的是該策略某次最高投資的金額,由於S2P是靜態投資策略,固定投資金額為8,347元,所以Min與Max的值一樣,而AA也是固定投資金額,與S2P一致。

心得:

透過S2P與AA的模擬結果可以發現,以定期定額的靜態投資策略為基準,若在投資組合落後預期路徑時提高股票比例並減少債券比例,或在超前時降低股票比例並增加債券比例,這些動態調整的做法,都不如單純堅持S2P來得穩定與有效。